記事リスト

-

銀行預金の相続手続きと遺産分割のやり方を解説

亡くなった家族が銀行預金を持っていた場合には、銀行預金の相続が発生します。預金の相続の方法は、相続の形態によっていろいろなパターンがあります。そして、故人名義のものばかりではなく、家族名義の銀行預金があった場合に、それが故人の財産として... -

証券会社の残高証明書の入手方法

亡くなられたご家族が株式や債券などの有価証券を保有していた場合、有価証券も相続財産となるため、証券会社にご家族が亡くなられたことを連絡することが必要になります。今回は、相続時に証券会社に対して残高証明書を発行する手続きや必要書類について... -

相続で生命保険の死亡保険金はどのように請求するか?

亡くなった方(被相続人)が生命保険契約をしていたことで、相続人が受取人となって死亡保険金を受け取ったときに、これって相続になるの?と疑問に思うことや、死亡保険の請求手続きなんてめったにないことだから手続きの仕方がわからないなど不明なこと... -

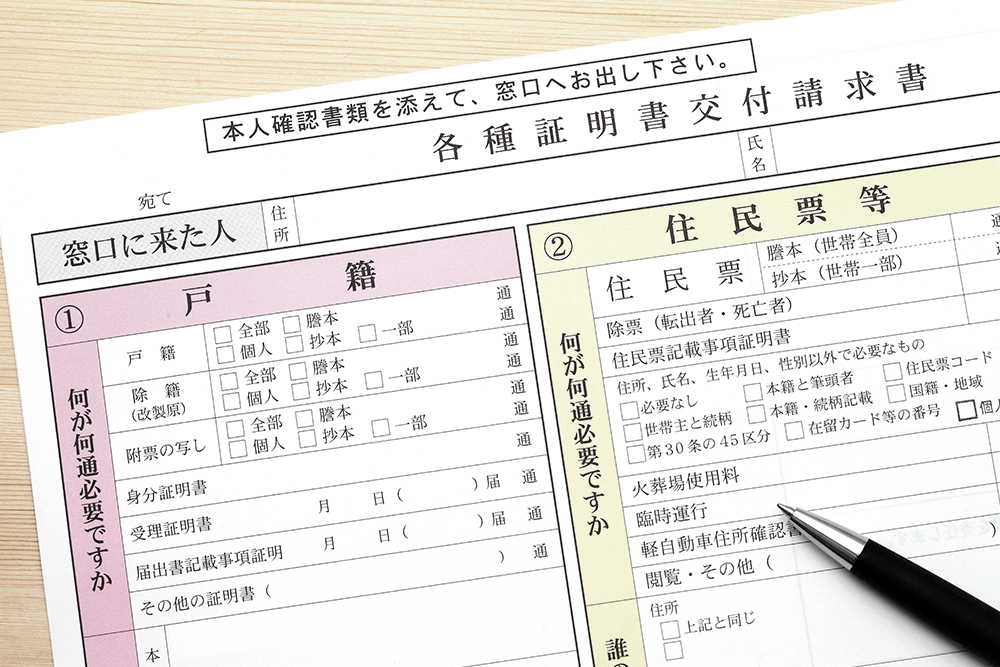

相続手続きにおける住民票と印鑑証明書の取得方法は?

家族が亡くなって相続が発生したときには、さまざまな書類が必要です。相続は手続きが大変で、手続きの前に必要な書類を集めるのにも時間と労力がかかります。また、どんな書類が必要なのかを調べるのも一苦労です。今回は、相続時に必要な書類の中で住民... -

不動産の相続登記の手続きについて解説

不動産の相続による名義変更について、相続登記手続きの意味、期限などを解説します。相続登記を放っておくとどうなるか、法務局に相続登記を申請するときの注意点などもお伝えします。戸籍謄本等の取得方法や気をつけるべき事項、遺産分割協議書の添付書... -

相続時に必要!不動産の登記簿謄本と登記事項証明書について解説

不動産の登記簿謄本とは何か、登記簿謄本と登記事項証明書の違い、登記簿に記載される事項などを詳しく解説します。とくに登記事項証明書の取得方法や注意点、司法書士など専門家が使う不動産の調査方法をお伝えしています。自宅や相続財産の登記事項証明... -

相続における戸籍謄本の入手方法と注意点

相続では戸籍謄本を使用します。その種類や記載内容、入手機関や料金を確認します。とくに、相続人の戸籍謄本と、被相続人の戸籍謄本では取得時の注意点が大きく違いますので、その点も詳しく解説します。また、遺産分割協議の注意点や相続情報証明につい... -

相続時精算課税制度のメリットとデメリット

相続時精算課税制度には、どのようなメリット、デメリットがあるのか確認しましょう。 【メリットについて】 (1)2,500万円までは贈与税がかからない一番のメリットは、最大2,500万円までの贈与であれば、贈与税がかからない(非課税)ということです。... -

法定相続情報証明制度

相続手続きにおいて、亡くなった方の謄本等の書類を各種窓口へ何度も出しなおす必要がありますが、近年では相続に関する話題が増えており、非常に身近な問題です。この制度は複雑な登記手続きを簡易化させるもので、今後ニーズが高まると考えられます。 【... -

納税猶予の特例を使い、農地の相続税を減額する

【農地の納税猶予とは】 農地の納税猶予とは、農業を営んでいた人が亡くなり、その亡くなった人から相続人が農地等を相続によって取得し、農業を営む場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格(農業投資価格は、国税庁ホーム...