遺言書が無かった場合、相続について親族間で揉めることは良く有ります。ご両親がお亡くなりになる前に遺言書を書いておいて貰いたい、とお考えの方も多いかと思います。でも、もしもご両親の認知症が進んでから遺言書を書かれた場合はどうなるのでしょうか?今回は、認知症の親が遺言書を書いた場合について説明します。

遺言とは?

認知症の親が遺言書を書いた場合、軽度の認知症(意思決定があると認められる場合)を除いて、遺言書としての効力は無効となってしまいます。そのため、遺言書を作成することが可能なうちに、きちんとした手順により作成することをおすすめします。

民法上の遺言には普通遺言と特別遺言があります。一般的に知られている遺言は、普通遺言です。普通遺言には、3種類あります。

| ① 自筆証書遺言 | ② 公正証書遺言 | ③ 秘密証書遺言 |

上記のいずれかの方法により遺言書を作成する場合、何が問題になってくるのでしょうか?考えてみましょう。

遺言を書く際に必要となるのが本人の意思決定能力です。遺言を作成した当時に意思能力があるかどうかは、医師による診断書などにより判断されるため、遺言書と一緒に医師の診断書も一緒に保存しておくと良いかもしれません。せっかく被相続人が遺言書を作成しても、相続が発生してから一部の相続人に不利な内容等が記載されていた場合において、その遺言は有効でないと言い出す可能性があるかもしれないためです。医師の診断書や介護認定の資料等を一緒に保存しておくことにより、遺言書を作成したときに意思能力があったことを証明してくれることでしょう。

しかし、被相続人が自筆で記載したからといって、それが遺言書として有効かというとそうでもありません。遺言書は法律上定められた形式に沿って作成されていなければ無効となってしまいます。また、内容が公序良俗に反する場合も無効とされてしまうのです。ここからは3種類の遺言についてみていきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書による遺言の作成には、少し専門的な知識が必要になるでしょう。

自筆証書遺言は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と、民法968条1項に定められています。ですので、遺言者自身が自書する内容が法的に有効なものでなければ、遺言そのものが無効となってしまう可能性があるのです。

なお、平成31年1月13日の民放改正により、遺言書に添付する財産目録についてはパソコンなどで作成することも可能になりました。が、パソコンなどにより作成した財産目録を添付した場合でも、財産目録の各ページに被相続人の自署と印が必要です。パソコンで作成した場合、面倒でも財産目録の各ページに署名押印をしなければなりません(民法968条2項)。(両面に記載されている場合には、両面に署名押印をする必要があります。)ただ、この押印についての定めは特にありませんので、遺言の本文とパソコンで作成した署名押印の印鑑が異なるものでも認められます。

自筆証書遺言書の作成方法は以上のとおりですが、前述したとおり、遺言書を手順通りに作成しただけでは効力は発生しません。自筆証書によって作成された遺言書は、相続開始後、家庭裁判所での検認が必要となります。検認とは、遺言が存在することの相続人への周知と、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造等を防止する手続きです。検認自体は遺言書の内容の有効・無効を判断するものではありません。検認を受けない場合には過料されるため、受けるようにしましょう。

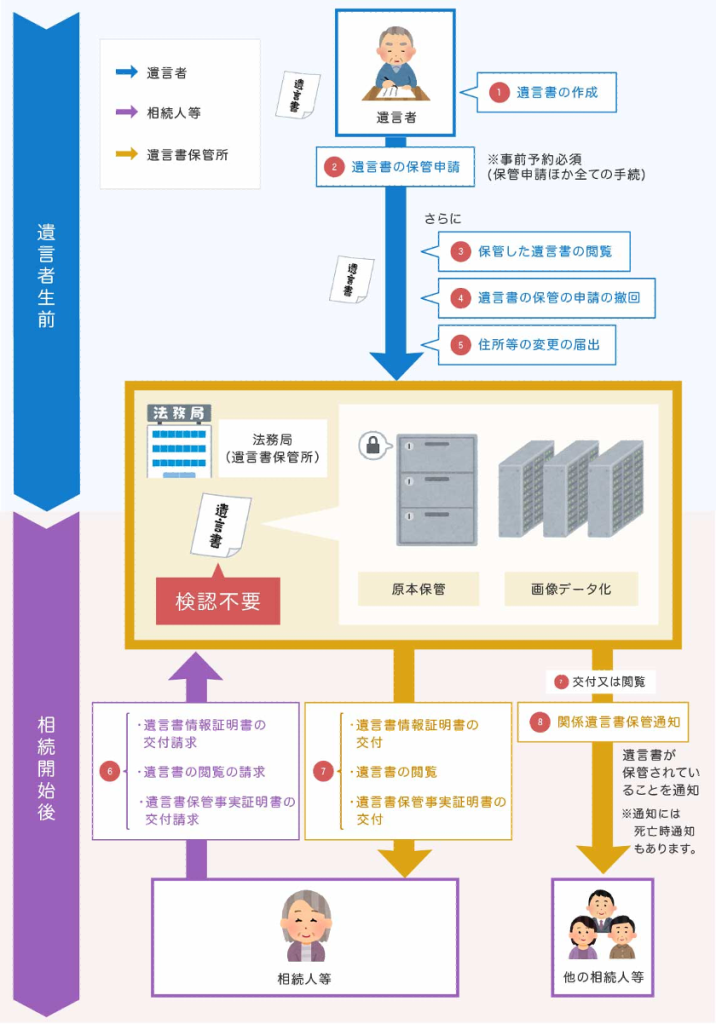

●自筆証書遺言の欠点を補う「遺言書保管制度」

検認を受けることに抵抗がある方は、令和2年7月に創設された「遺言書保管制度」を利用すると、家庭裁判所での検認の必要がなくなります。

この遺言書保管制度を利用すると、自筆証書遺言が法務局において管理・保管されます。法務局での遺言書の保管申請時に、民法において有効とされる自筆証書遺言書の形式に沿っているかどうか、遺言書保管官のチェックを受けます。法務局でチェックを受けた遺言書は、画像データとしても長期間保存され、遺言書の紛失、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠蔽、改ざんなどを防ぐことができます。

ただし、この遺言書保管制度も、遺言の「内容」について相談に応じてくれるわけではなく、家庭裁判所での検認と同様、遺言書の有効性を保証するものではありません。遺言の内容には細心の注意が必要です。

公正証書遺言

公証人が遺言書を作成する場合を公正証書遺言といいます(民法969条)。

遺言作成に当たり2人以上の立会人を必要とします。立会人には、未成年者やその遺言についての親族などの利害関係者はなれません(民法974条)。

公正証書遺言の作成には、公証人が関与します。遺言の立会人(証人)は、公証人と遺言者がおこなう遺言作成に立ち会います。公証人とは、裁判官、検察官、弁護士など法的実務にかかわってきた人の中から選ばれて法務大臣が任命した公務員です。公証人はいわば契約書等のエキスパートですから、公証人が作成する公正証書遺言は、秘密証書遺言のような検認の必要がありません。

遺言者は遺言内容を公証人に口頭で伝え、公証人が遺言書を作成します。公証人は、遺言者と2人の証人に対して作成した遺言の趣旨を伝え、全員の承認を得ます。全員の承認を得たら、公証人が遺言者及び証人に適正な手順に従って法律的に有効な証書を作成したものであると付記をして、その証書に署名と押印をします。

公正証書遺言では、遺言者と公証人が対面して作成するので、遺言作成者が認知症などで不自然な言動があれば、その時点で作成はできないでしょう。また、公証人という契約書のエキスパートが作成するので、内容の不備によって遺言書が無効とされる危険もありません。自筆証書遺言より手数料等の費用はかかりますが、その手数料は安心料と割り切りましょう。

秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られたくないときは秘密証書遺言を作成します(民法970条)。

秘密証書遺言とは、公証人と証人2人以上に「遺言が存在すること」を証明してもらいますが、「遺言の内容」は誰にも明かさない方法です。遺言者は、まず、遺言(証書)に署名及び印を押し、遺言者がその遺言に封をして、遺言に用いた印で封印をします。そして、2人以上の承認の前で公証人にその封書を提出し、公証人に対してその証書が自己の遺言書であること、氏名、住所を述べます。公証人は、その証書が提出された日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者と証人と共に署名と押印をしていきます。

秘密証書遺言は、公証人と証人の封と押印があるので偽造変造の心配がありません。「遺言が存在していること」が公証役場で確認が取れる状態となり、遺言が闇に消えてしまうといった自筆証書遺言に潜むリスクも回避できます。

しかし、秘密証書遺言では、公証人は遺言書の内容作成には関与しません。作成された遺言書の内容が有効か無効かは公証人には不明なままです。ですので、秘密証書遺言では相続発生時に家庭裁判所で検認が必要となります。手間と費用がそれなりにかかる割に記載の不備等により無効になるケースも多く、あまり用いられない方法です。自筆証書遺言で触れましたが、新設された法務局での「遺言書保管制度」を利用すれば、内容の有効性までは保証されないものの検認が不要で偽造や変造も防止できるため、秘密証書遺言を作成するよりも「遺言書保管制度」の方がメリットが大きいといえるでしょう。

まとめ

3種類の遺言書をまとめると次の表のとおりとなります。

遺言書方式の比較

| 区分 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |

| 作成場所 | どこでもよい | 公証役場 | 公証役場 |

| 証人 | 不要 | 2人以上 |

公証人1人及び証人2人以上 |

| 作成者 | 本人 | 公証人 | 本人(代筆可) |

| 署名捺印 | 本人 | 本人、公証人、証人 | 必用 |

| 家庭裁判所の検認 | 必用 | 不要 | 必用 |

| メリット | ●1人で作成できる ●費用がかからない ●遺言の存在と内容を秘密にできる |

●公証人が作成するので方式不備にならない ●公証役場で保管するので、紛失等の恐れがない |

●遺言の内容を秘密にできる |

| デメリット | ●方式、内容不備で無効となる可能性がある ●遺言書が発見されない可能性がある |

●作成に手間と費用がかかる | ●方式、内容不備で無効となる可能性がある ●作成に手間と費用がかかる |

相続で揉めそうな心配がある場合には、親の意思決定能力があるうちに、検認の必要もなく無効となるリスクの少ない「公正証書遺言」の作成で対応するのが一番良いでしょう。ただ、公正証書遺言の手数料や証人の手配、公証役場への訪問などの負担感を強く感じるようであれば、法務局での遺言保管制度を利用されるのも良いでしょう。

遺言書は親の意思決定能力があるうちに作成する必要があるのですが、人の生死に関することでもあり、元気な親に「認知症になったらと困るから」と直接的に伝えれば気分を害してしまうこともあるでしょう。冷静かつ慎重に、将来起こりうる問題を家族で良く話し合い、全員が良く理解したうえで取り組むようにしましょう。